Buku ini bercerita, sejauh yang saya tahu, tentang seorang sosok pribumi (Minke) yang sebelumnya telah dididik dengan pendidikan Belanda melihat sendiri kehidupan masyarakatnya yang saat itu tidak berdaya-upaya melawan kekuatan Eropa. Di sini Minke dihadapkan pada situasi yang dilematis. Satu sisi ia melihat betapa peradaban Eropa begitu tingginya dan membuatnya dapat berkembang menjadi manusia yang berkualitas.

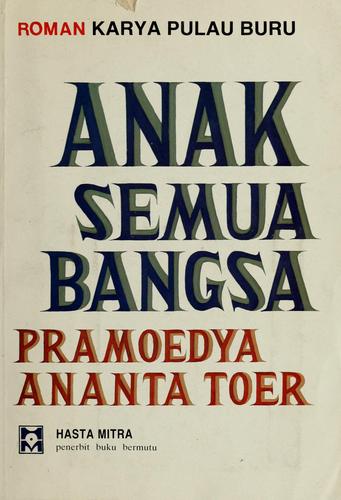

Anak Semua Bangsa merupakan buku kedua dari tetralogi Buru. Sama seperti buku pertama, buku ini ditulis Mas Pram saat meringkuk di penjara Pulau Buru. Naskah ini pun ia share dan bacakan kepada mereka yang dipenjara.

Di sisi lain, ia melihat masyarakat pribumi begitu

mengibakan dan kerdil di hadapan sistem dan hukum Negeri Penjajah. Suatu

hal yang sangat disayangkan dan tentunya tak bisa berbuat apa-apa untuk

saat ini.

Sebelumnya memang ada perbedaan pandangan antara Minke dengan

kawan-kawan hidupnya—Kommer, Jean Marais, Bunda Minke, dan Mama (Nyai

Ontosoroh)—tentang kehidupannya dan kehidupan pribumi baginya. Minke

merasa bahwa orang-orang Pribumi kecil itu tak pantas diajak berbicara

soal Hindia dan tak dapat merasai negerinya—karena bodoh, tak

bersekolah, tak dapat berhitung dengan baik, serta keterbelakangan yang

tak pernah mereka dan Minke harapkan. Sedang menurut Kommer dan

kawan-kawan hidupnya yang lain, adanya berita bertuliskan Jawa, Melayu,

dan bahasa-bahasa Pribumi di Hindiamenandai bahwa kepedulian

Minke terhadap bangsanya sungguh mencuat [ganti kata mencuat ini].

Yang

ingin segera saya garis bawahi di sini adalah setiap kekalutan dan

ketakutan yang dirasa oleh pribumi merupakan ketakutan setiap manusia

yang ada di dunia, bukan saja di Hindia. Bahwa Kolonial terlalu pengecut

meneror Pribumi dari masa ke masa sehingga dalam alam bawah sadar

mereka terpatri kuat: Bangsa Kulit Putih lebih terhormat dan lebih

berjaya ketimbang pribumi sendiri di tanahnya. Ini sungguh mengibakan.

Eropa memang lebih unggul dari Hindia, tapi tidak di segala hal. Jangan agungkan mereka seperti dewa.

Politik Etis adalah politik balas budi yang ditetapkan Belanda

terhadap Hindia. Ini dilakukan untuk memberikan suatu balas-jasa atas

segala tindak-penjajahan Kompeni sehingga Hindia tidak hanya menjadi

daerah yang “habis manis sepah dibuang” tetapi menjadi daerah jajahan

yang maju dan hebat [ganti nih kata hebat di sini, ga keren]. 3

program politik ini pun dibuat: Edukasi, Emigrasi, dan Migrasi. Edukasi

adalah program pendidikan kepada penduduk pribumi agar pandai dan bisa

bersekolah layaknya orang-orang Indo, Peranakan, atau Totok. Emigrasi

adalah program yang mengajak warga di wilayah padat penduduk untuk

bertransmigrasi ke wilayah yang masih tidak padat penduduknya. Sedangkan

Irigasi adalah program pengairan untuk keperluan pertanian tiap

penduduk yang memiliki/mengolah lahan pertanian.

Program yang sangat bagus dan membangun. Namun rupanya ada udang di

balik batu. Program-program ini sesungguhnya adalah proyek terselubung

pihak Belanda untuk terus mengeruk keuntungan dalam kesempatan yang

lebih besar. Kebijakan-kebijakan yang awalnya diajukan oleh van Deventer

tersebut memang terlihat sangat baik dan menawan hati. Tapi pada

hakikatnya program ini adalah mengenai kepentingan gula.

Secara garis besarnya, program terselubung ini sudah dapat ditebak.

Mengingat Jawa sebagian besar memiliki tanah yang subur dan lahan

pertanian yang luas. Selain itu, kebijakan Pemerintah Belanda saat itu

menitikberatkan pada ketersediaan gula, yang mana sangat bernilai

harganya di mata Eropa pada saat itu. Praktis petani gula adalah profesi

yang sangat populer di kalangan para petani.

Dalam kenyataannya, ketiga program itu tidaklah berjalan semestinya (sudah dapat diduga!).

Program Edukasi yang katanya bakal mendidik pribumi nyatanya hanya

seputar baca-tulis & hitung-menghitung, yang mana justru bertendensi

dan menjurus kepada apa-apa yang terkait dengan administrasi produksi

gula.

Begitu pun dengan Emigrasi. Program pemerataan penduduk ini, yang

seharusnya mengajak warga di wilayah padat penduduk untuk pindah ke

daerah yang tidak padat, justru dipaksa untuk pindah ke daerah

yang memiliki lahan pertanian gula. Mungkin takkan menjadi masalah jika

hasil kerjanya sesuai dengan upah. Ketidakadilan ini memang kekejian

yang tak terlihat oleh pribumi yang tak melihat langsung turun ke

arus-bawah. Tidak jauh berbeda dengan kedua program tadi, Imigrasi yang

digadang-gadang untuk mengairi lahan pertanian pribumi justru dimonopoli

(lagi-lagi) untuk kepentingan gula. Pengairan tersebut sesungguhnya

memang untuk pertanian gula dan tebu sahaja. Dan yang bikin tambah

ngenes, hasil pertanian itu sebagian besarnya masuk ke kantong

Pemerintah Penjajah.

Setelah melihat sendiri kehidupan petani gula dan tebu di Tulangan

Sidoarjo kesadaran Minke pun tersentak. Ketidakadilan yang begitu

kentara (jika saja ia punya niatan dan sedikit usaha untuk melihatnya)

tenyata membikin kehidupan pribumi begitu sengsara. Hati nurani dan

nasionalismenya pun tergugat, tergurah, dan tergugah untuk menyelesaikan

kecurangan ini. Ia tersadar akan satu hal, bahwa ia adalah bayi semua

bangsa dari segala jaman yang harus menulis dalam bahasa bangsanya

(Melayu) dan berbuat untuk manusia-manusia bangsanya.

Deskripsi Mas Pram terhadap sejarah adalah deskripsi yang asosiatif,

imajinatif. Kalimat-kalimat yang beragitasi sebagai stimulan

nasionalisme itu bahkan sungguh deras bak terjunan air niagara yang tak

ada habisnya. Saya melihat Mas Pram jujur dalam menulis dan merangkai

ceritera yang

mengangkat sejarah di awal-awal Kebangkitan Nasional ini.

Saya tidak ingin terjebak dalam romantisme sejarah yang kabur dan membingungkan. Meski anggota Lekra (yang telah di-judge bersalah

karena bagian dari Partai Komunis Indonesia), Mas Pram saya lihat

sebagai sosok anak bangsa Indonesia yang menginginkan negerinya bebas

dari jeratan penjajahan yang ada, baik yang berupa sistem atau yang

berwujud yang lainnya. Ia manusia berpikiran merdeka yang ingin melihat semua ini berakhir. Bahwa Indonesia merdeka seutuhnya adalah harga mati baginya! Bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa Indonesia!

“Kita sudah melawannya nak, Nyo! Sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya” Nyai Ontosoroh.